このネタ、どれだけの人が知ってるんだろう。。。

古すぎて記憶が定かでは無い。過去に「かていないらん(希望変換:家庭内LAN)」と入力すると「家庭内乱」と誤変換されるのがMS-DOSのFEPだったのか、DOSのATOKだったのか。。。

何故突然こんな記事を書こうと思ったのか

詳しい話は別の記事で書くとして、早い話がLANの構成を15年ぶりに変更したから。もっともIPアドレスくらいしか変更してないけど、機器としてサーバも更改したし、UPSも導入したしと。で、「そういえば過去にネットワーク構成図を作ってホームページにアップロードしたなぁ…データは残ってるかなぁ」とバックアップデータを漁ってみたら一応出てきた。で、久々に構成図を作ってみるか!1と思って半日かけて作成した。

あまり変わってない

なんだろう。機器は変わってるけど、せいぜい10BASE-Tから100BASE-Tに変わったくらいか?

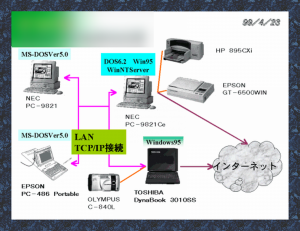

1999年当時

画像の一部をぼかしてるのは昔のH.N.が思いっきり残ってるから。

このデータは1999年4月23日現在らしい。ノストラダムスの大予言だかなんだかの年であり、世紀末と呼ばれた年。

回線はアナログでテレホーダイでInter Qのアクセスポイントを設定してインターネットにアクセスしていた。テレホーダイは特定の2番号を設定できるから、残りの1番号は草の根BBSへ設定していた。2

この頃はメインのPCが未だPC-9821Ceに何故かDOSとWin95とNTサーバを入れていたようだ。初めて家庭内でNTドメインを構築した。ドメインという概念もわからず、MCPの対策で勉強してとりあえず理解して試験に臨んだわいいものの、2回滑って3回目にして合格するという。3これも記憶が定かではないが、マルチブートを3つまで設定出来たっけかな?2つじゃなかったかな?それとも何かDOSツールのHSB(High Speed Boot)とか使ってたのかな?

きっとメインメモリを最大の14.6MBまで増設してると思うけど、かなり無理をさせていたのではないかと今思ってる。左隣のPC-9821は初代のもの。買ったわけじゃ無くて従兄弟から貰ったはず。

EPSON PC-486 Portableは95年か96年くらいグッドウィルのアウトレットで購入したモノ。この当時はPCMCIAのLANカードを使ってEthernetに参加させてるけど、当時はこれでパソコン通信をしていたので付属のDockとモデムをRS-232Cで接続して遊んでいた。主に授業中にBBSの未読を処理していたのだが。ペンも付属していたけどそこまで利用しなかったが、当時としては物珍しいパソコンだった覚えがある:-)

メインPCが9821とはいえ、DynaBookもかなり利用した。本当の意味で薄型ノートPCを初めて購入した。外出先では無意味に持ち歩いていたけど、確か…確かギリギリ携帯電話と接続してネットに接続していたんじゃなかろーかと。ジョグダイヤル付きのSonyのガラケーを使って。

初めて買ったデジカメはOlympusのC-820L4だったけど、それを人に売って新たに840Lを購入。画素数も131万になっていた。

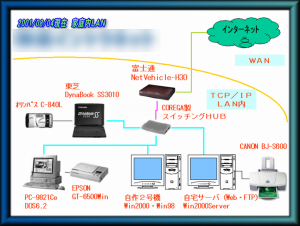

2001年当時

前回より2年も空いてるけど、回線をアナログからISDNへ権利費用を使って導入して、富士通のダイヤルアップルータ「NetVehicle-H30」を導入していた。図には載ってないけど、テレホーダイからフレッツISDNに変更してミライネットへ接続していた。当時富士通系に派遣されていて、常時接続型のNetVehicleでFJ-WANへ接続されていた。5当時は今より緩かったし、すでに時効だろうけど販売マニュアル(テキストファイル)を持って帰ってconfigを勉強したりもしていた。

この後、ADSLを使わずBフレッツに移行したために、NetVehicleは3年くらいしか使ってない。外からの着信をして自宅にアクセスしたりと遊んでいたなぁ。VPNじゃなかったからセキュリティは無かったんだけど(笑)

で、この頃はメインOSがWin98とWin2000だけど、やっぱNTカーネルは盤石でもっぱらWin2000を利用していた。一部動かないソフトとかはWin98で動かしていたけど。今のように互換モードとかなかったから。。。

NTドメインからActive Directoryへ。先の富士通系のマネージャから「Microsoftも近い将来にDirectory Serviceを搭載するから、今のうちにNetWareのNDS(NetWare Directory Services)を勉強しておくと良い」と言われ、半分イヤイヤでNDSの勉強と構築を経験したけど、実際Active Directoryの登場で今や普及率がハンパない。勉強しておいて良かったと今は非常に感謝してる。自分の主力知識の一つ。

Windows 2000ServerもIISを入れて公開サーバやFTPサーバを立ち上げたりと、一番面白かった時期だと思う。しかしこの8月の前月にcode redというIISの脆弱性を突いたウィルスに感染したり、nimdaというウィルスにも感染したりした(^^;

公開サーバは気軽にやるもんじゃないな、と思ったりもしたけど、すぐに対策パッチが出たこともあってあまりダメージを受けずにIISは動き続ける6

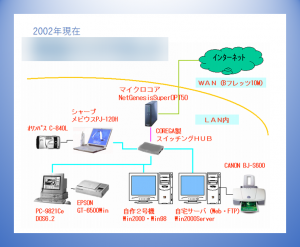

2002年当時

変わったことは回線がISDNから光ファイバーへ。登場したばかりのBフレッツファミリー(10M)を導入した。この頃、うちの近所でこれを導入した順番として自分が2件目だったらしい(C-Cubeさん曰く)。

ADSLの速度も驚いたけど7さらにそれより安定していた回線だった。何より驚いたのが当時Windows2000 SP18をフレッツISDNでダウンロードしたときは6時間ほど要した。それが同じパッチをBフレッツでダウンロードしたら10秒ほど。あまりの早さに驚愕を禁じ得なかった(笑)

と、記憶もうろ覚えだから当時のHPに掲載したダイアリーデータを引っ張って見ていたら、2002年の春にBフレッツ10Mが名古屋でスタートして、その半年後にBフレッツファミリー100が出てることを思い…出した!!

マイクロ総合研究所のNetGenesis SuperOPT50は大活躍したなぁ。スループットもガンガン出たし。

ノートPCがシャープのメビウスになっていた。派遣元の上司がメビウスを持っていてブラックTFTが羨ましくて違う機種だったけど大須で中古を探して買ったんだった。

OS名が書いてないけど、多分Win98だったのかなぁ…それともWin2000だったのか…。ちゃんと記録として残しておけば良かったなぁ。。。

この後の構成図は作ってない

構成図を書くのに飽きた…というのが原因。

サーバもWindows Server 2003⇒Windows Server 2008R2となって、LANも1000BASE-Tへ、Wi-Fiは11bを導入してから11a、11n、11acと変化したくらい。

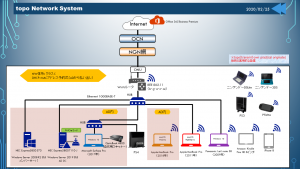

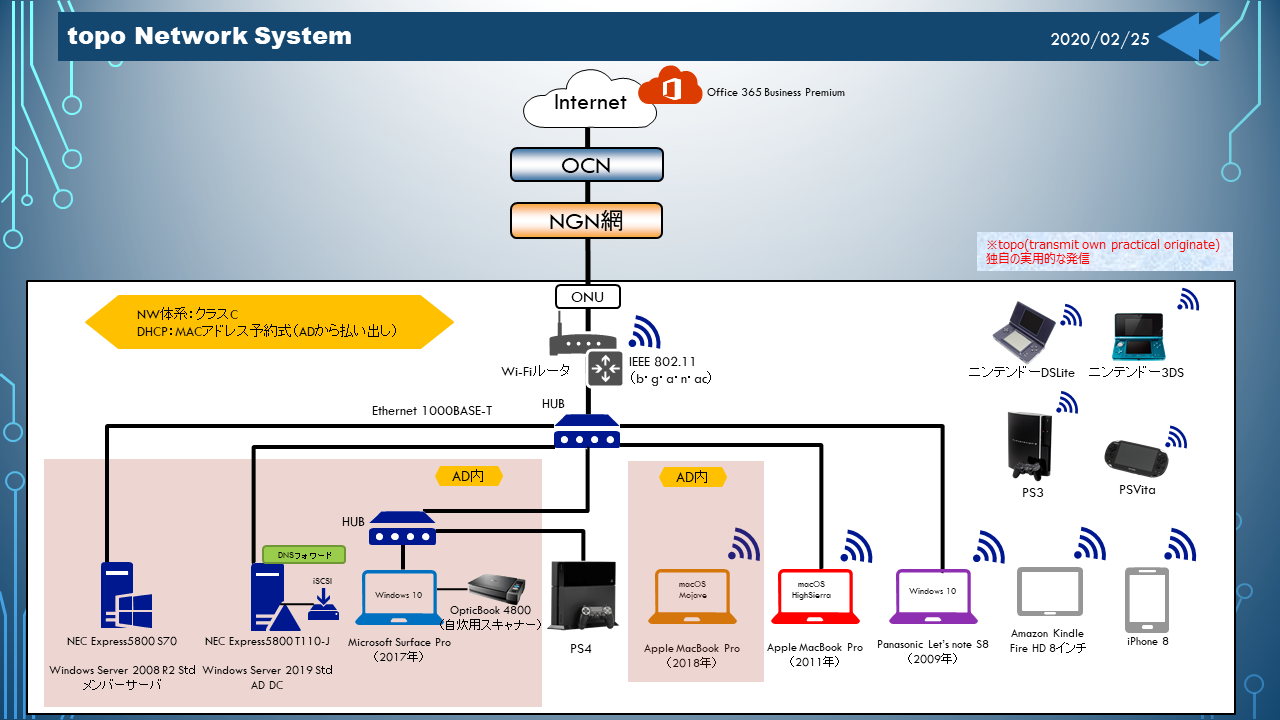

で、2020年2月現在

デスクトップがサーバ機のみになって全てノートPCになっていた。時代の流れなのか、ゲーム機もネットに繋がるので構成図にゲーム機が掲載されることになるとは(笑)9

O365も利用してるけど、まだAzure Active Directoryコネクトを利用していないのでSSOでの接続が出来ない。

昔も今もセグメントが1つしかないから、近々CCNA取得のためにスイッチを買ってセグメントを分けて検証ラボにするつもり。

金はかかるけど飯の種だし、こうやって備忘録を残しておかないと何をやっていたのかわからなくなることが空白の時間を見て理解したので、今後は記事に残しておこうと思う。

コメント